本ブログの要約

〇学校跡地を役所庁舎にリノベーションした事例

〇既存施設の利活用と、技術的安全対策、そしてICT化を念頭に置いた基本計画

〇新庁舎は20年もてばいい、という考え方。住民、職員の減少を見据え、将来的には撤去する予定。

こんにちは。角田です。

前回のブログでは千葉県我孫子市の視察について報告しました。

今回は、翌27日に伺った、静岡県下田市です。

廃校となった中学校舎を改修し、供用を開始した市役所庁舎に伺い、広報や手順、予算規模、メリットやデメリットなどを伺いました。

下田市新庁舎 令和6年4月30日一部供用開始について | 下田市

当別町でも役場庁舎が老朽化しており、耐震強度の不足に加え、エレベーターやクーラーもなく、労働環境も著しく悪化しています。町では移転検討について、有識者による諮問会議を行っており、それらに意見を踏まえ、今後の役場庁舎の在り方について議論をしているところです。

新庁舎整備の検討について – 当別町公式ホームページ – 札幌至近の自然あふれるまち

それでは、視察内容を報告します。

下田市役所新庁舎整備事業

本事業は、庁舎が津波浸水想定区域に立地し、老朽化、施設の分散等の理由から、平成21年より検討が開始された。複数の候補地から、津波浸水想定区域外にある、河内地区への移転が決定した。

当初は令和2年1月に新庁舎建設の入札を実施するが、入札不調。その後再度入札不調やコロナ禍による社会的影響を踏まえ事業を延期。

そんな中、令和4年3月、旧稲生沢中学校(昭和57年竣工)の閉校が決まり、既存資源の活用によるコスト縮減、環境負荷低減の視点も加えて同校施設を新庁舎として改修して活用することとなった。

戦略的な基本路線

再検討の基本的な考え方として、以下の3点を挙げている。

①財政的なコスト縮減

昨今の資材高騰や人件費高騰のほか、人口減少による税収源等の諸問題から、より一層の経費縮減意識を持った事業推進。

②技術的な安全対策

災害対応拠点となる本庁舎機能の堅持が必要であることを念頭に置かれた。

③デジタル化や既存ストック活用、人口減

現行のICT化と将来的な人口減少を見据えた施設整備を推進する必要があると考えた。

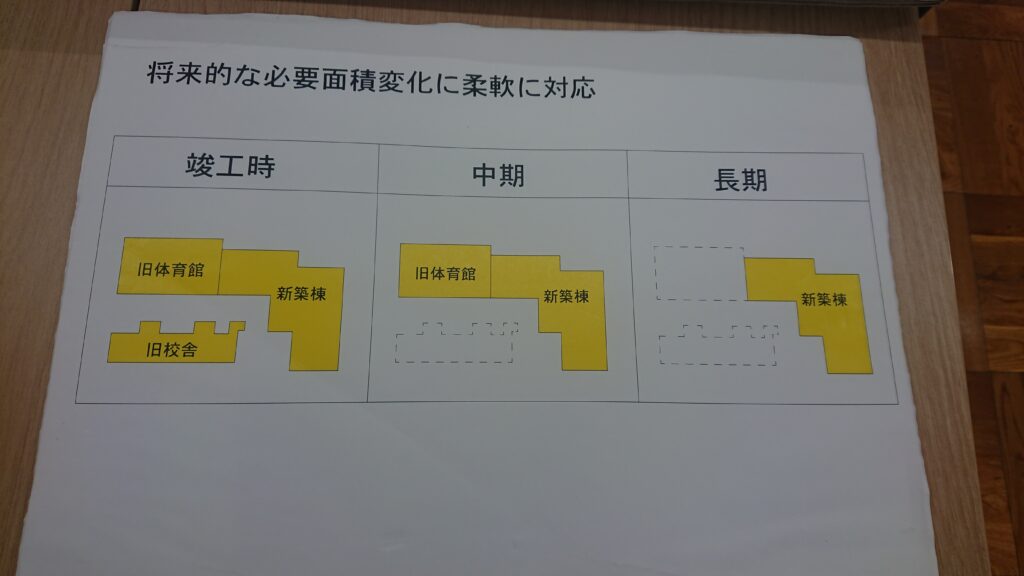

その結果、旧校舎の活用した新庁舎整備に加え、体育館の改修、グラウンドに新築庁舎を建設する方針を固め、令和4年6月新庁舎建設基本計画(改訂版)を策定し、事業が推進された。

移転先のスペックと活用方法、総事業費

新庁舎となった旧稲生沢中学校校舎は、新耐震基準の庁舎であったことら、耐震補強を行わなかった。またコスト抑制の観点から、現在ある設備やインフラを極力活用する方針がとられた。学校の雰囲気をできるだけ残して明るい執務空間の創出を意識する、床材や書棚などをそのまま残す、廊下と教室を一体化(壁を撤去)する、天井から配線を下すことで、床面に配線を施す工事等を行わない、などというコンセプトをもって行った。

以上の経緯を経て、令和6年度に市庁舎機能の一部を移転して供用開始。今後2年間の建設工事を経て、令和8年度までに体育館改修と新庁舎の建設が完成、供用開始を計画している。

設備は地上4階建て。耐震強度の観点から、エレベーターは外付けとしている。

1階は多目的室や会議室、クラブなどが入り、地域住民も出入りしやすいフロアである。2階には企画課、防災安全課、観光交流課、産業振興課、3階には総務課、財務課、建設課の各課が入る。4階には議会事務局と議場、監査委員事務局が入る。

総事業費は32~35億円、財源は起債30億円、庁舎建設基金1~4億円、一般財源1億円となっている。

質疑応答

・現在庁舎機能が分散しているが、当初は部局の所在を間違えてくる住民がいたが、現在はほとんどなくなった。

・学校施設を事務所へ転用するため、積載荷重の基準が適合するかが検討材料となった。学校施設は事務所施設より積載荷重基準が緩く、床が過重に耐えられるか、耐力度調査を施した。

・耐震基準については、役所の基準に適合していなかった。1.5倍の耐震補強が必要で、その結果教室内の柱や壁を取り壊せない箇所が点在した。そのため、それらについて耐震補強工事を施した。

・そもそもこの庁舎は、「あと20年持てばいい」ということを念頭に置いて設置した。今後見込まれる人口減少は、市民だけでなく職員も少なくなることが見込まれるほか、ICTやAIの導入、データ化の進行で、書面資料についても今後減少することが見込まれる。その点を考慮し、新庁舎として供用開始した建物は将来的には解体撤去する方針であり、現在改修中の体育館とグラウンドに新築中の新庁舎に集約する予定である

・学校施設を改修した利用は市民にとって懐かしい感覚や、憩いの場になるという声が多く、結果的には新たな集いの場としての機能も持ち合わせている。何より説明時の住民理解が早く得られたことも、事業が進展した要因であると分析している。

得られた成果と考察

当初、完全新築移転を検討していた庁舎建設は、資材高騰による入札不調、コロナ禍による社会情勢の影響から、延期を余儀なくされた。その折に中学校が閉校となり、庁舎への運用議論が開始された。様々なタイミングが合致した結果である。

基本コンセプトにおいて、コストの縮減、安全対策とともに、デジタル化と人口減少における対策を考慮した施設であるという説明が印象的であった。まず躯体自体はもってせいぜい20年程度であるため、また解体議論が生じる。それであれば、現在進行しているICT化やAI化に伴う書類資料での保存縮小、そして人口減少に伴う市役所職員の縮小を予測し、将来的な執務棟の矮小化を念頭に置いて移転計画を検討していった。将来を見据えた戦略的な計画であった。現在の庁舎分散化における住民理解についても、当初は誤認があったもの、それも数か月で収まったということで、特段大きな影響は見られなかった。むしろ学校施設の利用ということで郷愁を感じたり、親しみやすさを醸成するものとなっている。

まとめ

印象的だったのは、現在移転運用された部分は、20年程度の運用で解体を検討しており、戦略的縮減をも想定した事業計画であることだ。コストダウンだけではなく、ICT活用による書面資料等の縮減、そして将来的な人口減少による役所職員の減少を念頭に置いたものであることが印象的であった。

当別町においては、令和7年度第2回当別町新庁舎建設検討委員会において、公民館跡地を利用した移転について提言をする方向で調整に入っている。本視察で得られた部分、特に将来的な人口減少やICT化を念頭に置いた施設整備について、本視察結果をもとに働きかけ、戦略的に考慮された施設整備を求めていきたい。また役場施設への転用とはならずとも、多方面への用途活用の可能性が見いだせる視察でもあった。